近來,影視明星不合理的高額片酬引起了主流媒體和行業主管部門的高度關注。先是上個月,央視播出專題新聞,提到《如懿傳》兩位主角片酬合計約1.5億元,點名批評一些當紅小生動輒一部戲片酬約億元,導致制作經費被嚴重占用。隨即,國家新聞出版廣電總局黨組發出通報,強調要堅決遏制“天價”片酬和明星炫富。

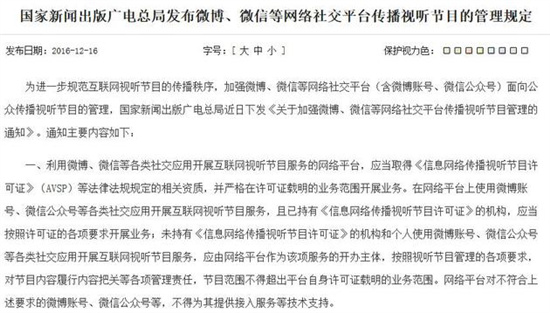

日前,國家新聞出版廣電總局再次發文,要求各級廣播電視播出機構不得在電視劇購播工作中指定明星演員、以明星演員為議價標準,在電視劇宣傳工作中不得對明星進行過度炒作。一系列動作,展示出主管部門規范影視劇市場,促進行業健康有序發展的明確態度。

近來,我國影視劇中粗制濫造的作品確實不少。之前的各種“雷人劇”就不說了,剛剛過去的暑期檔,票房收入居然出現了5年來的負增長,其根本原因就是影片質量太差,觀眾不買賬。

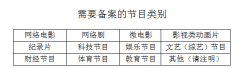

作品不好看并非總是因為缺少明星,相反,很多“辣眼睛”的爛片恰恰有明星演員坐鎮。造成這種情況的原因是:一方面,演員過高的片酬擠占了太多拍攝成本,導致整部劇制作質量無法保證;另一方面,不少影視劇公司和投資方缺乏拍攝優秀作品的雄心壯志和藝術追求,一心只想撈錢走人,所以選擇了最“簡單粗暴”的做法——不重視內容生產,只想“抱明星大腿”以提高收視率或票房。兩條線索相互交織、纏繞,不斷推高明星的片酬。數據顯示,國內影視劇拍攝成本中,主要演員的片酬能夠占到50%-70%,讓一些影視劇的成敗全系于明星演員的個人魅力和吸金能力。

但實際上,觀眾并不是傻子,不會總因為一兩個“顏值擔當”的明星,而為整部影視劇買單。明星再閃亮,演多了爛片也會被觀眾反感。而如果明星效應不再,國內的影視劇又該拿什么吸引觀眾?暑期檔的“滑鐵盧”已經給整個行業提了個醒。

而從國際影視行業的相關行情來說,演員的片酬往往只占到總體成本的30%左右,大量的人力財力投入到影片的劇本創作、后期制作等工序中,保證了內容質量。不少國外影視劇在國內取得的巨大成功說明,內容為王才是真理。

所以說,國家新聞出版廣電總局遏制“天價”片酬的意圖是正確的,要想達到促進影視行業健康有序發展的目的,必須讓從業者回歸對原創內容的專注和投入,用影視人的匠心打造精品,才能贏得觀眾的口碑。