曾于里

《那年花開月正圓》的熱鬧,讓同期的電視劇顯得有些“落寞”,比如剛剛收官,由沙溢、徐梵溪主演的年代劇《李大寶的平凡歲月》(又稱《平凡歲月》)。雖然該劇口碑尚可、收視率到后面也慢慢升高,但與《那年花開》相比,不是一個量級的。

《平凡歲月》的不叫座,其實正是年代劇當下處境的一個縮影。那么,究竟何為年代劇?這幾年來,年代劇又經歷了怎樣的興衰起伏?

年代劇是關于家族與個體在歷史、在時代洪流下的敘事

《平凡歲月》以“我”為畫外音,講述了上世紀80年代“我”的父母的愛情故事。

按照“傳統”的定義,《平凡歲月》并不被納入年代劇的范疇。這是因為年代劇是一個頗為年輕的電視劇類型,關于它的內涵和外延一直在變動之中,學界也沒有進行過比較權威的界定。2000年《大宅門》熱播,并帶動了一系列以清末至民國為背景的電視劇的出現。有展現動蕩歲月里家族命運的家族題材,如《闖關東》《范府大院》《中國往事》《血色殘陽》等;有展現晚清之后工商業發展的商賈題材,如《喬家大院》《大染坊》《大瓷商》《大清藥王》等。這個時候,年代劇這一類型才被學界重視起來,被普遍認為偏重反映辛亥革命前后到解放戰爭初期故事的電視劇,以家族的興衰更替映照時代的風云變幻。

但隨著電視劇創作的不斷實踐,在2010年以后,也密集出現了不少以1949年后到上世紀90年代乃至新世紀初期為背景的電視劇,比如《父母愛情》《娘要嫁人》《生命中的好日子》。雖然早在2000年前后就出現了《一年又一年》等反映改革開放以后生活的電視劇,但當時以《大宅門》為代表的“宅門戲”正火熱,因此這一支脈并未形成很大的氣候。《父母愛情》等熱播后,年代劇的定義也在發生變動,比如不少評論者在評述《父母愛情》《娘要嫁人》時,都將其歸入年代劇這一類型中。年代劇的時代背景由此得到延展,往往以順時的線性結構,描繪一個或幾個家族/家庭在中國近百多年的時間里某幾個重大時間節點上的興衰枯榮。總之,年代劇是關于家族與個體在歷史、在時代洪流下的敘事。

作為一種類型劇,年代劇也具備了某些基本規律和特征,其最核心關鍵詞是三個:歷史、家族、個人。

首先是歷史。年代劇普遍以歷史的演變發展為時間軸,使作品的主要內容與史實的基本軌跡大體保持一致。比如 《闖關東》 反映的就是從1904年前后到“九·一八”事變前后山東人闖關東的歷史。

第二個關鍵詞是家族/家庭。“家國同構”是年代劇常見的敘事策略,將人物、事件置于宏大的社會歷史背景之中,將個體的、家族的命運與整個民族的命運交織在一起,由此將個體的“小我”升華到體現國家、時代的“大我”,反映的是一種樸素的民族情懷與愛國情懷。比如《大宅門》里的白景琦、《喬家大院》中的喬致庸、《大染坊》中的陳壽亭、《闖關東》中的朱開山父子,都有著強烈的家國情懷和民族氣節,許多觀眾為之動容。

歷史、家族/家庭,最終回歸到個人。如果說以1949年前為背景的年代劇,更多地是以家族的興衰為落腳點,那么以1949年以來為背景的年代劇,更多聚焦的是平凡家庭中的平凡人物。比如《父母愛情》的主角江德福與安杰在1950年代相識相遇,之后生兒育女,駐島生活,喬遷新居,相濡以沫,半個世紀的風云變幻,凸顯的是一對平凡夫妻不平凡的愛情。同樣的,《平凡歲月》雖以1980年代的社會發展變遷為背景,但主要講述的還是“我”的父母的愛情故事。

在IP熱的語境下,能否重新喚起觀眾對于年代劇的熱愛

《大宅門》《闖關東》《父母愛情》是年代劇發展的三個波峰。近年來,盡管也出現了不少年代劇,但無論聲勢還是反響都遠不及從前,可以說進入了波谷。何以至此?

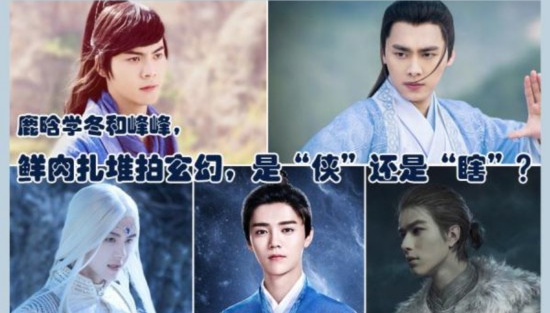

一方面是來自外部的沖擊。2014年開始,IP成為影視圈的熱門概念,網絡小說中的熱門IP遭到瘋搶。而熱門IP的類型主要是古裝、仙俠、武俠、職場、言情等,年代劇鳳毛麟角。其他類型的網絡小說可以架空歷史、胡編亂造,但年代劇以歷史為敘事前提,“大事不虛”,絕大多數網絡寫手根本駕馭不來,因此這一類型的網絡小說非常少。從2014年至今,雖然不少IP撲街,但IP熱度不減,電視熒屏被IP擠占,年代劇的生存空間逼仄。

另一方面則是年代劇本身的創作呈現出雷同化、同質化等問題。作為一種類型劇,年代劇雖遵循一定的創作規律,但這并不意味著故事情節、人物設置都遵循一個樣板。但《大宅門》 之后,換個商行、換個家族,就是另一個“宅門戲”;《闖關東》之后,改個地域,改個家族,就可以闖其他地方了。至于以當代為背景的年代劇,不少都是以“父母愛情”為切入口,通過父母的身份沖突展現矛盾,《父母愛情》是如此,《平凡歲月》也是如此,給觀眾的感覺是套路陳舊、審美陳舊。另外,在不少此類劇中,年代背景往往被“虛化”了,比如 《平凡歲月》 雖有年代背景,但年代劇的那種特有的時代變遷感卻非常稀少,將它歸類到家庭劇、生活劇也未嘗不可。

從這個角度看,年代劇的落寞,既是年代劇創作進入瓶頸的結果,也是電視圈不少人邁入“IP熱”、淡漠藝術追求、急功近利的一個縮影。

毫無疑問,年代劇具有其獨特的審美性和感染力。史詩品格、跌宕起伏的情節安排、大起大落的人物命運、“家國同構”的敘事策略……這既造就了一批審美價值很高的年代劇,過去歲月里的風物也能滿足觀眾的懷舊情緒,并且年代劇能夠喚起觀眾集體的對于歷史、民族和國家的一種認同感。跌宕起伏的歲月變遷、國家的命運、時代的洪流,讓觀眾深切感到,有國才有家,今時今日的一切幸福生活其實來之不易。而雖然大歷史面前的家族和個人是如此渺小,但正是無數平凡人對于美好時代和生活的向往,以及他們的堅守和奮斗,推動著時代和社會的進步。因此,年代劇其實具有溫暖人心、激勵人心、凝聚人心的特殊功能,它是不可或缺的電視劇類型。

問題的難度在于,在當下“IP熱”的語境下,該如何重新喚起觀眾對于年代劇的熱愛?就創作者而言,應對外部沖擊之前,或許得先處理好自身的創作瓶頸。畢竟,內容才是硬道理。不消說,《大宅門》《闖關東》之后,藝術成就與之相等的年代劇鳳毛麟角。該如何在守住年代劇的特色基礎上,為年代劇注入新的活力和元素,是擺在創作者面前最迫切的問題。(作者為文藝評論人)