2017年6月5日,一部以當紅演員趙麗穎為主角的女性勵志劇《楚喬傳》開播。數據顯示,該劇上線僅3天,全網播放量便超過7.9億。

驚訝之余,《經濟》記者發現,這樣高流量的數據在2017年的影視劇中并不算稀奇。

2017年1月30日,古裝玄幻仙俠劇《三生三世十里桃花》也曾獲得單集播放量15億次的好成績,刷新了電視劇播放史上的最高紀錄。2017年1月2日,《孤芳不自賞》播出,數據顯示,2月11日當天,其在樂視單個平臺播放量便突破150億大關……

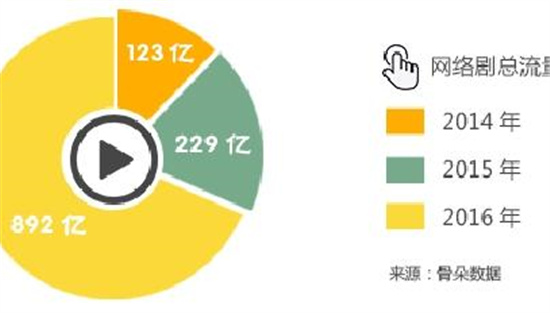

《經濟》記者盤點了近4年反響火熱的電視劇在網絡的播出數據情況,其中2014年《古劍奇譚》網絡點擊突破50億,2015年《花千骨》年度點擊量200億,2016年《誅仙青云志》全網總播放量累計超過500億。

曾經,一部電視劇是否受觀眾喜愛,業內外人士看的是收視率。如今,網絡播出平臺也成為影視領域爭奪的“戰場”。不知不覺間,點擊量數據逐漸成為判定一部劇集成功與否的標準。新的電視劇一經播出,似乎最先迎來的評價不是劇集內容本身如何,而是“點擊量(播放量)”怎么樣。業內人士向《經濟》記者透露:“龐大的數據背后折射出影視劇行業的頑疾,而就目前情況來看,已經呈現出白熱化的趨勢。”

為什么點擊量令業內外人士趨之如騖?那些驚人的數字又是如何計算出來的?作為消費者的觀眾能否接受這些數據的真相?影視行業又該如何處理當前這一“頑疾”?

“再這樣下去中國13億人口估計要不夠用了。”網友的評價雖為調侃卻充滿諷刺。一些問題變得無法逃避:點擊量備受重視,背后牽涉了哪些利益關系?這個行業又為何會如此癡迷這些簡單的阿拉伯數字?

想要弄清上述疑問,我們先要分清幾個概念。

網絡劇,指只在網絡視頻平臺播放,未在傳統電視頻道播出的內地劇集;獨播劇,指只在一個視頻平臺播放的劇集;多平臺劇,指在兩個及以上的視頻平臺播放的劇集;付費劇,指正片某幾集或全部內容只對付費用戶(平臺會員)開放、非付費用戶不可觀看的劇集;非付費劇,指正片全部內容都對非付費用戶開放的劇集。前臺播放量,是指視頻平臺顯示的播放量;正片有效播放,指綜合有效點擊與受眾觀看時長,最大程度去除異常播放量,并排除花絮、預告片、特輯等干擾,真實反映影視劇的市場表現及受歡迎程度。也就是說,只看一部劇某一集的開頭廣告或者時長幾分鐘的預告片,都算不上“正片有效播放”,但看完正片內容就算。

值得注意的是,前臺播放量是普通觀眾可以看到的數據,視頻是否付費則影響該影視劇的最終利益分成。

一般來說,提到點擊量,我們通常會想到影視公司、演員、播出平臺、廣告商、水軍公司五方面。水軍公司相當于是在唯數據獨尊的大勢下衍生出的一個行當,在這場“數據作秀”中,它充當工具角色。而在無意外的情況下,電視劇播出之前,廣告商就已經和影視公司確定下廣告的投放時間與收益分成等事項。

《經濟》記者通過調查發現,這一關系網中起主要作用的實際為影視公司、演員和播出平臺,其間利益錯綜復雜。盡管一位不愿透露姓名的影視劇公司高管已對《經濟》記者透露,播出平臺刷點擊量(簡稱“刷量”)和演員刷量都比較普遍,現實情況還是有些令人吃驚。

播出平臺刷量主要是出于同業競爭。目前看,國內表現較為突出的網絡播出平臺有愛奇藝、搜狐、樂視、騰訊、優酷5家。根據不同的電視劇內容,這5家播出平臺鎖定的觀眾數量不一樣,同一時間的市場占有率也不一樣。正因為此,影視公司才會根據平臺的活躍粉絲量以及粉絲構成比例來選擇把哪一類題材的電視劇放在哪一家平臺上播出。

盡管一般情況下,影視公司在劇集制作完成后才會和平臺洽談合作,但也存在特殊情況。那就是劇集制作前,為了吸引投資方,影視公司有可能把意向合作平臺方對外公開。因此,對于影視公司而言,他所選擇的播出平臺也在一定程度上影響前期融資空間。

演員刷量的原因不言自明。如今的電視劇,幾乎毫無例外地由一個女主角、一個男主角或兩個主角共同“挑大梁”,全程撐起整部影視劇。從行業內部看,新入局者很難出頭。一方面,新人粉絲數量有限,宣傳效果不及當紅演員;另一方面,演藝圈接近飽和狀態,想要捧紅一個演員,門檻高、投資大,效果也不一定盡如人意。因此,不管何種水平的演員,都可以借助一部大劇的話題火一把。刷量得到的聲音不一定全都是贊美,但“無論這個反響是好是壞,只要大就行”。從傳播學角度來說,這能為演員以后的造勢奠定比較牢固的粉絲基礎。

那么,點擊量到底是否會影響分成呢?

慈文傳媒集團董事長馬中駿在接受《經濟》記者采訪時表示,電視劇在網絡平臺播出主要有兩種方式。一種是一次性買斷,“這種價格較高,是以前較常用的方式”。隨著互聯網用戶的增加、視頻付費模式的興起,上述模式漸漸轉變。“平臺方和影視公司先談出一個雙方都比較滿意的價格,以此價格來進行第一次售賣,然后再根據正劇播放時的付費情況、版權開發等進行二次分成。”

然而,具體到數據計算、收益分成,無論是影視公司還是播出平臺,他都對《經濟》記者閃爍其詞。

記者分別向不同規模的影視公司進行了咨詢,較大影視公司給予的回復是“這涉及商業機密,不便透露”。中小型影視公司給予的回復是,“這里面很復雜,我們和播出平臺關系都很不錯”。

北京永利文化傳媒有限責任公司相關負責人宋文濤告訴記者,每個播出平臺都有不同的標準,一般會把影視劇分為ABCD四個等級,再根據不同的等級來計算分成。

而在一些影視公司看來,流量數據的大小,“并不是什么不得了的事情,說白了就是一種營銷手段。”聯藝電影副總裁房亞峰對《經濟》記者坦言道。

與影視公司諱莫如深的態度相比,播出平臺似乎更加不樂意談及這個問題。面對記者的追問,他們也只是不斷拋出一份明顯不是最終分成模式的表格來搪塞。

但恰恰是模糊不清的態度,令人聯想到其中別有隱情。對影視公司而言,巨大的點擊量能給觀眾一種“這部電視劇是‘爆款’的假象”,從而挖掘出其他對該劇感興趣的潛在消費群體。對播出平臺而言,這種大數據的推波助瀾,很容易給觀眾留下好印象,從而增加平臺吸引廣告商的能力。對投資方來說,這樣的“爆款”案例,可以為其背書,有助于下一次資本運作的完成。

在這樣環環相扣的情節下,影視劇的泡沫越來越大,“繁榮”的假象越來越膨脹。這多么像王小波筆下的“花剌子模信使”,只留下帶來好消息的信使,帶來壞消息的信使則被無情殺死。這樣一來,影視行業在潛移默化中形成了一種以追求虛榮為目標的行業形態。

這些點擊量從哪里來?水軍公司功不可沒。水軍最早的形態是貼吧中的發帖者,后來演變為淘寶中的刷單者,再后來變成了微信、微博、視頻等的刷量者。

《經濟》記者在百度上搜索“刷流量”“刷點擊率”等關鍵詞,會彈出不少以此作為主要業務的軟件和公司。

記者以影視制作方的身份聯系到某水軍公司——諾一網絡推廣公司,表示希望為已經拍攝完成的網絡劇擴大影響力,不知能否刷量、如何收費。

對方負責人回復:“當然沒問題,大部分網劇都是可以刷的,主要刷視頻播放、評論、百度指數等。”該負責人還為《經濟》記者提供了詳細的報價。以愛奇藝為例,一億瀏覽量的標價是40萬元,但量大的話可以有折扣。他表示,一億播放量,實際收費可以只要28萬元。此外,該水軍公司還表示,播放量按照IP來算,也就是說,每一個IP只算做一個點擊量。

由于對記者口中的網劇類型和內容情況并不了解,上述負責人還友善地多次提示:“最好先小量測試一下,然后再做決定。”而從他提供的刷量價目單可以詳細看出點贊、評論等不同方式的差異報價。

上述情況還只是刷量的一個方面,水軍們除了在IP上做手腳之外,還在貼吧、微博、豆瓣等進行刷屏式評論,提升觀眾對當下電視劇的好感度,從而增加劇集人氣。“讓前臺播放量不至于看起來那么假。”

令人詫異的是,與水軍公司的表態不同,幾大播出平臺都曾公開表示,公司系統內部有防刷量的監控機制,能有效地在一定周期內進行非正常數據清理。

記者以“掉量怎么辦”咨詢另一家水軍公司,一位叫“水軍”的人回復說:“我們刷的(量)不會掉,為防止被播出平臺發現,我們不會一次刷那么多,而是用不同的IP分批次刷。”根據每個播出平臺管理的嚴格程度,“水軍”還為記者提供了不同的報價,以穩定不下滑的點擊量為前提,優酷是25元/萬次,樂視是5元/萬次,愛奇藝是20元/萬次,騰訊是5元/萬次,搜狐是10元/萬次。

“水軍”進一步解釋說,播出平臺會根據搜索指數、輿情等來判定增長量,對非正常速度增長、IP大量重復等異常流量會給予處理。對于IP的來源,他表示由專門的服務器生成。“以往是晚上刷,現在為保質保量,基本都是全天刷。”

記者又以不同的身份咨詢了其他幾家水軍公司,情況基本大同小異,區別就在于當業務量較大時,折扣程度有所不同。比如,要刷出1億的量,原本需要0.2元/次的,有的可能會降到0.05元/次,有的則降到0.08元/次。

從和水軍的交談中,記者能感受到對方希望做成這單生意的急切心情。以往,水軍公司競爭不多,隨著越來越多人加入到這個行業(或專職或兼職),他們的日子也并不好過。當《經濟》記者問及是否要先交押金,水軍表示不需要,“我們可以先刷個百萬看看,然后再一次性付款即可。”

采訪過程中,影視公司曾明示記者,最終分成并不以觀眾看到的點擊量來算,而是以平臺后臺的真實數據做基礎。言下之意,整個過程中,影視公司、播出平臺和廣告商對流量數據的真假心知肚明,唯獨觀眾一方是不知情的。

從法律角度來說,根據消費者權益保護法第十二條規定,經營者向消費者提供的商品和服務應當真實、全面,不得作虛假或引人誤解的宣傳。中聞律師事務所張曉菊在接受《經濟》記者采訪時表示:“消費者享有知悉其購買、使用商品和接受的服務的真實情況的權利,若流量數據造假屬實,就已經侵犯了消費者的知情權。”

觀眾對此事的看法又如何呢?

記者以“現在很多網劇為了刷話題,請水軍刷流量,作為觀眾,你是否會介意網絡視頻播放平臺進行流量造假?”為題,請各個行業的100名觀眾進行投票。其中,10.11%的人表示,“不會介意,是因為追喜歡的演員才來看劇的”。41.57%的受訪者認為,“因為該劇的評分高來看劇,數據和自己并無很大關系”。43.82%的受訪者表示,經由親人朋友推薦才看網絡劇,毫不介意數據的問題。另外4.49%的受訪者表示介意數據造假,會因此放棄追劇。

在北京西城區工作的王嵐女士告訴《經濟》記者,她不會因為一部網劇的點擊量高就去看它,平時追劇也是因為其中有喜歡的演員或者外界對劇集評分高。她說:“網劇很多,會有選擇地看,就算數據造假,對自己也沒什么影響”。

在上海從事法務工作的楊瑩也表示,看網絡劇多半是因為好奇,很多時候看兩眼就放棄了,能追下去的多因為劇集質量還不錯,所以對數據造假也并沒有過多了解。

從心理學角度來說,數據造假只會影響從眾心理較強的觀眾,當周圍的人都在談論或者觀看某部劇時,他可能也會去看。因此,某種程度上來說,數據會在無形中影響了觀眾的判斷。

令人細思極恐的是,當數據的影響力不斷增強,并被日復一日灌輸到觀眾腦海中時,觀眾就會不知不覺地逐步認同這種依靠數據得來的判斷。這對潛心創作的影視劇創作者甚至對整個影視行業的人來說,無疑是一場災難。

《經濟》記者以當下熱播電視劇《楚喬傳》為例分別查詢了貓眼專業版、云合數據等網劇流量分析平臺,用來對比各大播出平臺對同一劇集的播放量。

截至2017年6月13日中午12時,幾大播出平臺除樂視視頻外,其他數據基本吻合。記者對比了樂視視頻從6月7日到6月13日的數據波動圖,可以看出起伏較大。

云合數據CEO李雪琳告訴《經濟》記者,一部影視劇的有效播放量,需要把播放量中的花序、預告片、剪輯等都去掉,然后通過播放量曲線對比,系統自動通過異常識別技術,把異常量去掉,最后通過系統學習,把每一部劇的評論、點贊、彈幕以及在微博、微信、豆瓣等平臺的數據綜合起來發給數據處理中心,同時把前臺播放也發給處理中心,數據處理系統可自行建立上述兩組數據之間的關系,預估一部影視劇的播放量,篩除掉突出的異常部分,從而給出最終結果。

李雪琳以2016年10月至2017年3月的數據為例向《經濟》記者進一步解釋。去年10月,日均前臺點擊量是18.4億次,內地連續劇將近6400部。隨著時間的推移,點擊量在不斷增長,但這個增長和有效播放的增長在2017年1月和2月出現了較大差異。與2016年10月相比,2017年2月日均前臺點擊量迅速拉高到30.7億次,呈現67%的增長,但從有效播放來看,前后增長只有32%。(圖)

實際上,作為第三方數據監測機構,李雪琳根據平時的分析得出一個結論:劇集更新期間點擊量注水是普遍現象,其中“頭部內容”的點擊量注水更甚。所謂“頭部內容”,是指劇集中非常優質的部分。影視內容領域,特別強調金字塔規律,它是指整部劇的普通內容和優質內容通常按照8:2的比例表現,而頭部內容占后者的5%,有可能產生很高的商業價值。

在中央財經大學文化經濟研究院院長魏鵬舉向《經濟》記者表示,“這是注意力經濟模式下的必然現象,既要刷存在感,又要刷競爭力。”

可是回頭想想,為什么會造成目前的情況?是因為評判影視劇在網絡上的播出效果,除了數據,并沒有其他的可參考標準。此外,與動輒高投入的影視劇制作成本來說,網絡刷量需要的花費真可謂九牛一毛,但它達到的效果卻可以成倍的放大,何樂而不為?

國內最優秀的制片人之一、大唐國際傳媒創始人安曉芬認為,這種刷量毫無意義,不過是“自己欺騙自己罷了”。

魏鵬舉還強調,如果對“泡沫”放任不管,影視劇必然會脫離價值的基本面,無法挽救。他指出,競爭是最好的打假提質機制,虛假的營銷不可能長久,企業如果要在競爭中做長做強,就必須要強化其誠信合法的品質。只有在競爭環境中,商業模式才能得到升級,而刷量所營造的虛假美好不帶來任何實質改進。他建議建立第三方點擊率與流量統計比對,用陽光消滅隱疾。

中國電影評論學會產業研究部主任朱玉卿也對此表示不滿。在競爭狀態下,如果市場這把標尺出現了偏差,它衡量的結果就難以達到真實,作品優劣也就無法知曉,創作者也會無所適從。他向《經濟》記者表示,數據造假會對整個影視環境形成巨大打擊。而根據其多年對中美影視劇的追蹤和比較經驗,他認為,“還是我們沒有形成付費觀看的習慣,如果劇集付費播出的話,可能這種流量造假會好很多”。又或者,可以從監管層入手,各大部門聯動,形成動態監測機制,數據造假的情況也可能會收斂。

或許,影視劇造假也不會給觀眾帶來多大損失,而對于影視劇的制作、投入、播出方而言,如果他們另有一份表內數據,應該也說不上損失。但是,站在行業發展的角度看,影視數據造假實際上損害的是行業前景。人的精力有限,放在數據造假方面的精力多一些,留給其他的就少一些。看似皆大歡喜,實則滿盤皆輸。但轉過頭來看,播出平臺方是真的沒有辦法嗎?未必。只是在此利益鏈條上,當把前臺點擊量放大時,都有好處。如此一來,誰還愿意呈現真實的數據?此外,影視行業的競爭,不只出現在國內,也出現在國際市場。如果業內人士都沒有這樣的憂慮,那國內影視公司的未來在哪里?