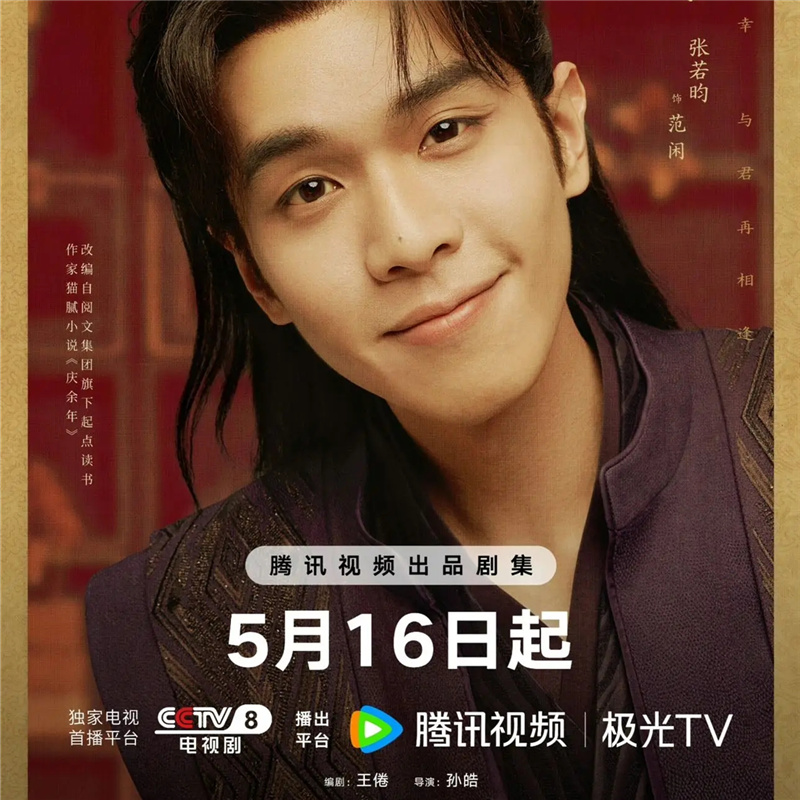

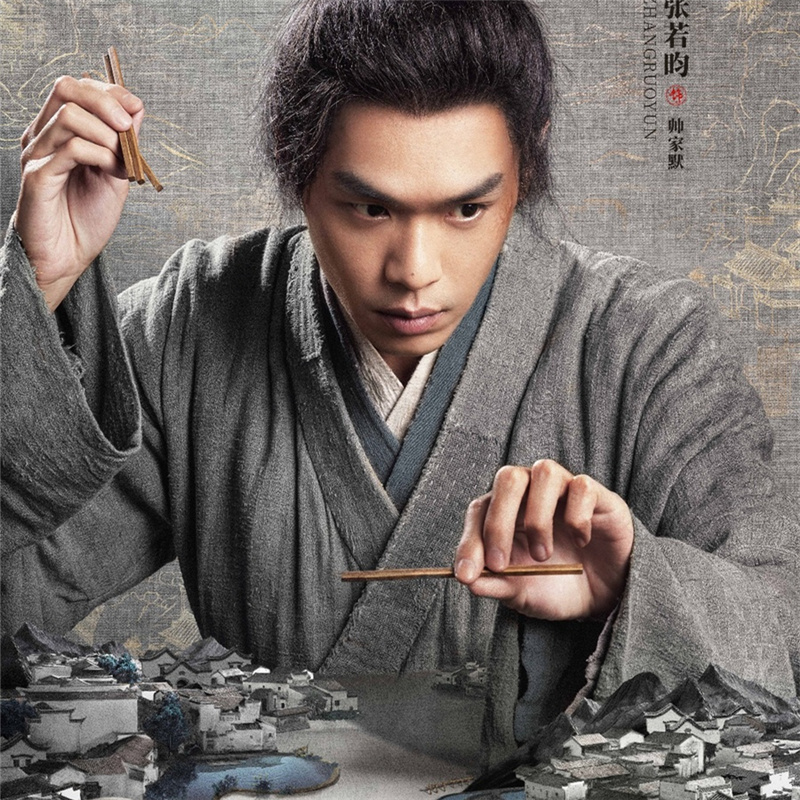

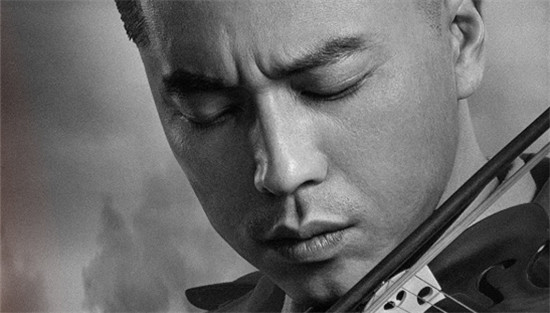

這幾年,張若昀出演了《麻雀》《無心法師》《法醫秦明》等熱播影視劇,從軍裝男神到蠢萌高中生,張若昀戲路很寬。12月14日、15日,由張若昀主演的話劇《三姐妹·等待戈多》在上海保利大劇院首演,這次他挑戰的是濮存昕19年前飾演的角色,一人分飾“弗拉基米爾”和“韋爾希寧”兩個人物。該劇完成上海首演之后,還將在蘇州、常州、廈門、寧波等地上演。

為何要從熒屏轉戰話劇舞臺?張若昀接受新京報專訪時說,他這個年紀不怕累,就怕心里空,拍電視劇是一種消耗大于積淀的過程,有時拍多了就自以為會演戲了,而演話劇每天在排練場都會有新的收獲,“卸下一切包袱,只專注于表演本身。”

關于《三姐妹·等待戈多》

1998年,病榻上的林兆華在等待病愈的煎熬中突發奇想,把契訶夫與貝克特這兩位戲劇大師的代表作《三姐妹》與《等待戈多》做一個后現代的拼貼。當年這部聚集了濮存昕、陳建斌、龔麗君等實力派演員的話劇,引起了戲劇、文化圈的很多爭論。

在劇中,三姐妹在等待回莫斯科的機遇,弗拉基米爾和愛斯特拉岡在等待戈多的到來,兩個時代,兩種毫無關聯的人,由于等待,他們的命運顯得十分相似。不過,林兆華不愿用“等待”概括這部劇的主題,他希望觀眾能看到不同的東西。

今年新版《三姐妹·等待戈多》由林兆華擔任導演,林熙越和崔永平擔任聯合導演,除了主演張若昀外,其他演員還包括崔永平、李浩天、劉洋、周情云、陳雅狄等。

1

演林兆華的戲很興奮 擔心因“面子”被認可

今年11月,電視劇《愛情進化論》殺青之后,公司同事跟張若昀聊排林兆華話劇的計劃時,沒以為他會這么興奮。“那天晚上大家在吃火鍋,本來白天忙的是另外一件事。自從說到這,我那頓飯就一直在問什么情況、什么時間?真的假的?靠譜嗎?從那之后一禮拜,我就天天追著跟我說這個事的人。”

張若昀畢業于北京電影學院,在學校時看過林兆華導演的話劇《絕對信號》錄像。張若昀也清楚“大導”在中國戲劇界的位置,這部首演于1982年的話劇被看作是中國小劇場運動的開端。張若昀透露,他們那一屆從老師到學生,對話劇都有種偏愛,這次確定要排《三姐妹·等待戈多》后,也讓他們班的同學羨慕嫉妒恨,“這事我就只跟大學同學炫耀過,就是因為跟最熟的朋友忍不住。”

第一天來到劇組時,張若昀心里有過疑慮,他擔心跟其他話劇演員有距離感,“我不希望大家迫于面子接受我,或者說交流起來走不到心里去。”

他覺得,話劇舞臺上能找到表演最本質的東西,能否很好地融入到排練中、表現在舞臺上,也關乎自己這些年來是否找到了做演員的正確方式。“在這邊我覺得很幸福,前兩天又特別喪,情緒變化特別快,這跟拍電視劇完全不一樣。”

幾天的排練后,林兆華對張若昀的印象是“自然樸素”,“這小孩兒挺好,是明星,沒架子,挺隨和,形象、聲音都可以。”

在這部話劇中,張若昀要扮演的兩個角色,一個是輕松幽默、時而深沉的流浪漢,另一個則是生活苦悶的中年男子。《三姐妹》的臺詞好背,有內在的邏輯性,而《等待戈多》就兩個人物,而且臺詞重復,他常常拉著另一位主演崔永平一塊背臺詞。

2

接連拍劇怕被“磨空” 舞臺喚起對表演的熱愛

近幾年,越來越多的影視演員登上話劇舞臺。明年6月,周迅也將出演賴聲川的新戲《雕空》。

演員為什么鐘情于演話劇,它和拍電影、電視劇有何不同?除了學生時代埋下的話劇種子,張若昀也認真考慮過這個問題。

前幾年接連拍了幾部電視劇,張若昀說:“我覺得累是可以承受的,主要是怕空,怕思想上的東西被磨空、掏空。像我這個年紀拍戲不能太閑,還得把自己給弄得滿滿當當的,但如果我一直滿滿當當的話,我拿什么去演戲?我的生活和我的理解在哪兒?這樣(排話劇)的機會,我去年就想過,當時接了《慶余年》的戲五年要拍三季。當時就想如果有空閑的時間能有一個可以常演的話劇。”

“另外,話劇舞臺上演員與觀眾的交流更直接”,張若昀說拍電視劇有時會有一種遺憾,當觀眾看到的時候你已經忘了拍攝過程,而在舞臺下觀眾的反應是最直接的。

“我覺得舞臺是初心,它是對表演的熱愛的初心。我考上電影學院的時候并不知道自己愛不愛,或者有多愛表演,都是在舞臺排練過程中慢慢明白表演是什么,包括它的理論,后來的實踐,所以它是一個喚起你對表演熱愛的初心的地方。還有一點不同,影視作品沒有那么純粹而完整的準備時間,話劇有充分的體驗,可以把你慢慢地、一點一點地浸潤進去,而不是說明天就要拍了趕緊 往身上潑點水 。”

3

真人秀很難展示真正性格 表演成了競賽會影響心態

最近,張若昀也參加了《喜劇總動員2》《花兒與少年3》等綜藝節目。在《花兒與少年3》里,張若昀話不多,卻是最心直口快的,這也是他最喜歡的綜藝節目。“跟我以前想得一點不一樣,真的就是大家出去玩兒了,他們也不干涉你。有些旅行上的障礙不是設計出來的,那個有限的金額不多,但也不會特別窮。在20多天的行程里怎么旅行,怎么生存,怎么跟人交往,都不是故意的,一點兒臺本都沒有。如果我們今天心情不好,那就不用出去,就在這聊天,那就拍一天在這聊天。”

張若昀覺得,觀眾往往不太知道演員生活中真實的性格,而《花少》可以讓觀眾看到一個側面,“說白了你也很難在真人秀里展示你真正的性格,比如我們在這聊天,和旁邊架了機器的感覺就不一樣。《花少》沒有臺本,所以我們展現的就是被模糊一點的性格,大家可以看到這個人真實的一角,而不是說一個特別強烈的被塑造出來的人設,因為有些綜藝節目是有人設的。”

而提到最近熱播的《演員的誕生》,張若昀說,看了周一圍和翟天臨那一期,“我覺得這兩位的戲都非常好,那里會是一個很好的平臺和空間,讓大家關注表演本身這件事。但是對于我一個年輕的、稚嫩的還在學習的演員來說,我肯定在這(排話劇)學習得更好一點。因為《演員的誕生》稍微有點(競爭),一旦它變成了競賽的形式,我擔心會影響純真的心態。”

新鮮問答

新京報:你之前看過濮存昕的版本嗎?什么感覺?

張若昀:我真的覺得這個戲對鑒賞者來說,是有門檻的。對于平常經常看話劇的觀眾來說,戲你越熟悉就越有門檻。“大導”也說,這個戲知識分子看了會很難受,它確實不是一個特別方便理解的東西。如果第一遍以純觀眾的心態去看那一版的時候,會覺得這個戲超過了娛樂享受的門檻,上升到了藝術鑒賞的門檻,所以(看錄像時)我都是拿著劇本,對照著看,我很喜歡,大家都演得特別好。但是純以觀眾的視角來鑒賞,我真的不敢說我有鑒賞能力,因為作為演員和作為戲迷來說,這是兩碼事。

新京報:《三姐妹·等待戈多》吸引你的點在哪里?

張若昀:它是兩本名著,它的臺詞每一個地方都特別經得起推敲和琢磨,你要不求甚解的話肯定會覺得這是在講什么?作為演員來說,很多時候接到電視劇的劇本,第一眼看覺得這個故事挺好看的,但是自己去演的時候突然發現它不通順,很多環節設置得不合理,所以作為演員你要補這個洞,不補的話觀眾也看得出來。但是看《三姐妹·等待戈多》這個劇本的時候,我反復對照著看了多少遍,發現你怎么想它都是合理的。

新京報:“大導”說你表演特別樸素,你怎么看這次排話劇和演電影、電視劇的不同體驗?

張若昀:電影我拍得不多,演電視劇的話很容易形成一個外殼,自以為會演戲,自以為演戲是一個模式化的東西。因為鏡頭可以幫到你太多,有太多人幫你抬轎子,甚至這個東西是可以欺騙觀眾的,但是欺騙觀眾不代表你能欺騙自己。如果你一旦形成這個殼,你永遠就留在那個殼里了,禁錮著你出不去。(話劇和影視的)表演來說,本質的東西其實是相通的,在技術性上有一些不一樣,比如說在電視里邊不會那么大聲地說話,不會是這樣的交流。