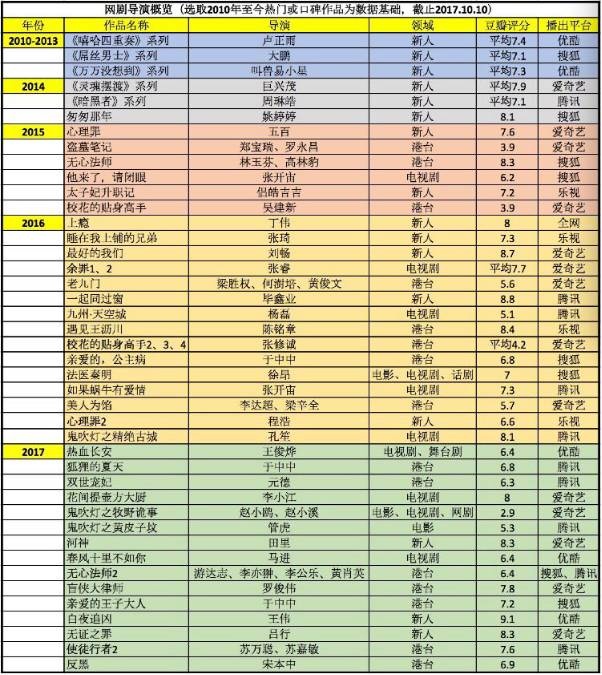

從暑期檔的《河神》,到近期的《白夜追兇》《無證之罪》,相信關注網(wǎng)劇的小伙伴追的劇一定逃不過這幾部熱門佳作。除了“高口碑精品”這項標簽之外,這幾部網(wǎng)劇還有一個共同特點,那就是均出自新人導演之手。

在金牌電影導演在網(wǎng)劇市場接連“失利”、港臺導演仍舊延續(xù)著傳統(tǒng)畫風、電視劇導演表現(xiàn)四平八穩(wěn)的形勢下,不時有佳作脫穎而出的新人導演開始走進觀眾視野,也讓人開始對這些甚至難以檢索到資料的新人產(chǎn)生了好奇。

是網(wǎng)劇多元化、差異化的風格恰好給新人提供了“出頭”的機會?還是傳統(tǒng)導演難以滿足新生代受眾的胃口?網(wǎng)劇導演“四分天下”的時代正在到來,誰才是真正的贏家?

新人導演:

更懂年輕觀眾更易制造驚喜

若說網(wǎng)劇作品中帶給觀眾最多驚喜的,非新人導演莫屬。從《河神》到《白夜追兇》《無證之罪》,從這幾部風格化明顯、高質(zhì)量完成度的作品來看,很難讓人相信他們此前或是僅執(zhí)導過短視頻,或是剛走出校園不久的學生。

對于這些年紀僅在30歲左右的年輕導演而言,缺乏拍攝經(jīng)驗或許是他們的不足之處,但更懂得年輕觀眾的需求卻是他們這些年輕的創(chuàng)作者不可取代的優(yōu)勢。

無論是《白夜追兇》中多次出現(xiàn)的對稱畫面構圖,還是《無證之罪》中多個長鏡頭以及分鏡頭的運用,以及在故事鋪陳、畫面色調(diào)呈現(xiàn)等方面,這兩部“網(wǎng)紅”罪案劇都帶有濃郁的美劇風格,更貼近如今年輕觀眾的觀劇喜好,自然就容易引發(fā)此類受眾的興趣。

雖然今年多部黑馬佳作的涌現(xiàn)讓新人導演群體開始受到關注,但其實早在網(wǎng)劇剛剛興起的階段,多位新人導演的口碑同樣不俗。

2014年,在網(wǎng)劇剛剛脫離喜劇短片、開始步入正軌的時候,從FIRST影展嶄露頭角的姚婷婷就執(zhí)導了網(wǎng)劇《匆匆那年》。

憑借清新的校園風、細膩的青春情感、高還原度的角色,直到現(xiàn)在依然是不少人心中白月光一般的存在,8.1的評分比由知名導演和大牌明星加盟的的同名電影不知超出了多少身位。

去年,由張琦執(zhí)導的《睡在我上鋪的兄弟》和由畢鑫業(yè)執(zhí)導的《一起同過窗》兩部校園網(wǎng)劇,雖然未能吸引太多關注度,卻在口碑上一路領先。

其中,《一起同過窗》更是憑借8.8的口碑,成為去年網(wǎng)劇口碑TOP1。

誠然這些新人導演本是名不見經(jīng)傳的存在,是網(wǎng)劇給了他們“出頭”的機會,但更懂得年輕觀眾也更善于創(chuàng)新的他們,所交出的作品總能給人驚喜,也讓更多人看到了網(wǎng)劇市場的潛力。

港臺導演:

難以跳脫原有套路

相比新人導演創(chuàng)新和跳脫的畫風,港臺導演的表現(xiàn)就顯得有些“套路”了。

如果說由林玉芬和高林豹執(zhí)導的《無心法師》還算是突破之作,那么近兩年港臺導演更偏向走他們熟悉的套路,例如《校花的貼身高手》系列、《親愛的公主病》系列等,港臺導演可謂給網(wǎng)劇市場“貢獻”了偶像劇半壁江山。

在今年暑期檔,熱度最高的《雙世寵妃》《狐貍的夏天》《親愛的王子大人》均出自港臺導演之手。

無論是古裝劇還是現(xiàn)代都市劇,無論是魂穿、青春、奇幻題材,雖然講述著不同的故事,卻同樣帶有夢幻、甜寵的青春偶像劇色彩,雖然容易吸引關注,卻同時也成為了港臺導演揮之不去的風格。

除了偶像劇風格之外,香港導演對于罪案懸疑題材的把握可謂駕輕就熟。

今年TVB與內(nèi)地視頻平臺合作在網(wǎng)劇領域試水的《盲俠大律師》《使徒行者2》等作品,均取得了不錯的口碑和收視熱度。

不過也有觀眾指出,TVB在與內(nèi)地結合之后,與傳統(tǒng)風格大同小異,難尋創(chuàng)新之處,長此以往恐怕觀眾會審美疲勞。

雖然港臺導演作品水準相對穩(wěn)定,但從成熟的港臺影視行業(yè)沿襲而來的流水線拍攝手法,卻容易讓他們陷入套路,難以給觀眾帶來驚喜。

電視劇導演:

如魚得水、鮮有失手

若論網(wǎng)劇表現(xiàn)成功率最高、最不會令人失望的,恐怕非電視劇導演莫屬。在網(wǎng)劇的表現(xiàn)力上,多位電視劇導演可謂是如魚得水,保持了一貫的電視劇水準,成為最容易獲得高分的網(wǎng)劇類型。

成功把演員張一山捧為“網(wǎng)帝”的《余罪》,就出自電視劇導演張睿之手。雖然代表作并不多,但卻一直擅長拍攝情感題材和罪案題材,因此對于情節(jié)鋪陳、節(jié)奏把握、細節(jié)控制等方面都有著獨到的見解。

可以說,去年現(xiàn)象級網(wǎng)劇《余罪》的出現(xiàn),除了張一山的神演技之外,導演功力同樣功不可沒。

去年末,導演孔笙憑借一部《鬼吹燈之精絕古城》,更是瞬間把網(wǎng)劇的質(zhì)感提升了一個層次。

在這部作品中,孔笙對場景和細節(jié)的還原、對人物形象的塑造、對節(jié)奏的把握等,都與他此前在《父母愛情》《瑯琊榜》等多部經(jīng)典電視劇水準表現(xiàn)無異。

同樣來自正午陽光的導演張開宙,也交上了《他來了,請閉眼》和《如果蝸牛有愛情》兩部在當時極具熱度的作品,讓他成功躋身刑偵網(wǎng)劇導演的代表之一。

今年,《花間提壺方大廚》的導演李小江,則是成功能把一部平淡無奇的種田文IP,轉化成了讓人停不下來、值得回味的佳作。

回顧他此前曾參與拍攝的《母親是條河》《走西口》等作品,細膩的情感表達讓他在拍攝情感題材網(wǎng)劇也能得心應手。

對于電視劇導演而言,網(wǎng)劇的拍攝方式和拍攝節(jié)奏都與電視劇大同小異,因此試水網(wǎng)劇對于他們來說并不算是風險嘗試。雖然在題材和風格上更加類型化和多元化,但豐富的拍攝經(jīng)驗讓他們在這類作品上鮮有失手。

電影導演:

水土不服、有待觀望

相比前三類導演,電影導演選擇試水網(wǎng)劇的人數(shù)是最少的。因為此前在電影方面的高品質(zhì)表現(xiàn),讓他們更容易獲得大IP的青睞。但坐擁優(yōu)質(zhì)資源的他們,帶來的作品質(zhì)量卻遠低于預期,只留下觀眾的一片嘆息。

以今年暑期的兩部《鬼吹燈》為例。2.9分的《鬼吹燈之牧野詭事》可謂是今年暑期最意料之外的撲街作品,尷尬的表演、出戲的臺詞配音、邏輯混亂的劇情,都讓這部劇一言難盡。

雖然導演趙小鷗此前曾執(zhí)導過數(shù)十部紀錄片,導演趙小溪也曾多次獲得最佳導演獎,但趙氏兄弟的拍攝技藝拿到網(wǎng)劇中卻仿佛失靈了一般,沒能拯救這部先天不足的作品。

如果說《鬼吹燈之牧野詭事》表現(xiàn)欠佳尚有劇本差強人意的原因,那么《鬼吹燈之黃皮子墳》的表現(xiàn)就是電影拍攝方式在網(wǎng)劇中的水土不服了。

雖然《鬼吹燈之黃皮子墳》在場景、攝影等方面都呈現(xiàn)出了電影質(zhì)感,但成也蕭何敗也蕭何,導演管虎慣用的大篇幅鋪陳的拍攝節(jié)奏,都讓這部劇難掩劇情拖沓這一最大敗筆。

看慣了快節(jié)奏網(wǎng)劇的觀眾似乎也并不習慣這種電影手法,大量描寫胡八一的生活細節(jié)、動作習慣的情節(jié),只會加快觀眾棄劇的步伐。

在今年的愛奇藝大會上,包括知名導演陳可辛、周星馳、馮小剛等人在內(nèi)的多位電影導演都表示要開始自己的網(wǎng)劇探索之路,雖然他們的作品尚在籌備中尚未交給市場和觀眾檢驗,雖然此前幾位電影導演的試水很難談得上成功,但觀眾依然期待著“電影化網(wǎng)劇”給這個市場帶來新的風向。

從2014網(wǎng)劇元年開始算起,發(fā)展至今不足四年的這個年輕市場,并不像傳統(tǒng)影視劇市場已經(jīng)形成了套路。網(wǎng)劇受眾的口味尚待探索,金字招牌不一定好用,反而是更能摸清觀眾喜好的新人導演暫時占了上風。

如今網(wǎng)劇導演四分天下,風格各異,讓人期待著他們在未來競爭中帶來更多驚喜。